Informasi Publik dan Keadilan Sosial: Menyentuh yang Tak Terjangkau

Informasi publik bukan hanya sekadar kumpulan data yang disimpan dalam server pemerintah atau laporan yang dipublikasikan di situs resmi. Ia adalah jembatan yang menghubungkan negara dengan warganya, instrumen yang menegakkan akuntabilitas, dan fondasi bagi terwujudnya keadilan sosial. Dalam konteks pemerintahan modern, akses terhadap informasi publik menjadi hak dasar yang memungkinkan masyarakat memahami, mengawasi, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Namun, di balik kemajuan digital dan kebijakan transparansi yang gencar dikampanyekan, masih ada kesenjangan besar antara mereka yang mudah mengakses informasi dan mereka yang tertinggal. Inilah tantangan keadilan sosial di era informasi: bagaimana memastikan setiap warga, termasuk yang berada di pelosok dan terpinggirkan, memiliki hak dan kemampuan yang sama untuk mengetahui.

Keadilan sosial tidak hanya berbicara tentang distribusi ekonomi, tetapi juga distribusi pengetahuan. Informasi adalah sumber daya baru yang memiliki nilai strategis setara dengan tanah dan modal. Ketika informasi terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok atau wilayah tertentu, maka ketimpangan sosial semakin menguat. Masyarakat perkotaan yang terhubung dengan jaringan internet berkecepatan tinggi memiliki akses cepat terhadap berbagai kebijakan, peluang ekonomi, dan layanan publik digital. Sebaliknya, masyarakat di pedesaan atau daerah tertinggal sering kali hanya menerima informasi secara terbatas, kadang terlambat, atau bahkan tidak sama sekali. Ketimpangan informasi inilah yang menjadi akar dari ketimpangan sosial baru: information divide.

Dalam konteks pemerintahan, keterbukaan informasi publik sejatinya diatur dan dijamin oleh undang-undang. Namun, pelaksanaannya sering kali belum menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Informasi mengenai bantuan sosial, beasiswa, proyek pembangunan, hingga peluang kerja pemerintah sering hanya beredar di kalangan yang sudah “terhubung” dengan sistem digital. Di sinilah prinsip keadilan sosial harus menjadi arah kebijakan informasi publik. Tujuan akhirnya bukan sekadar membuka data, tetapi memastikan bahwa data itu benar-benar dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat.

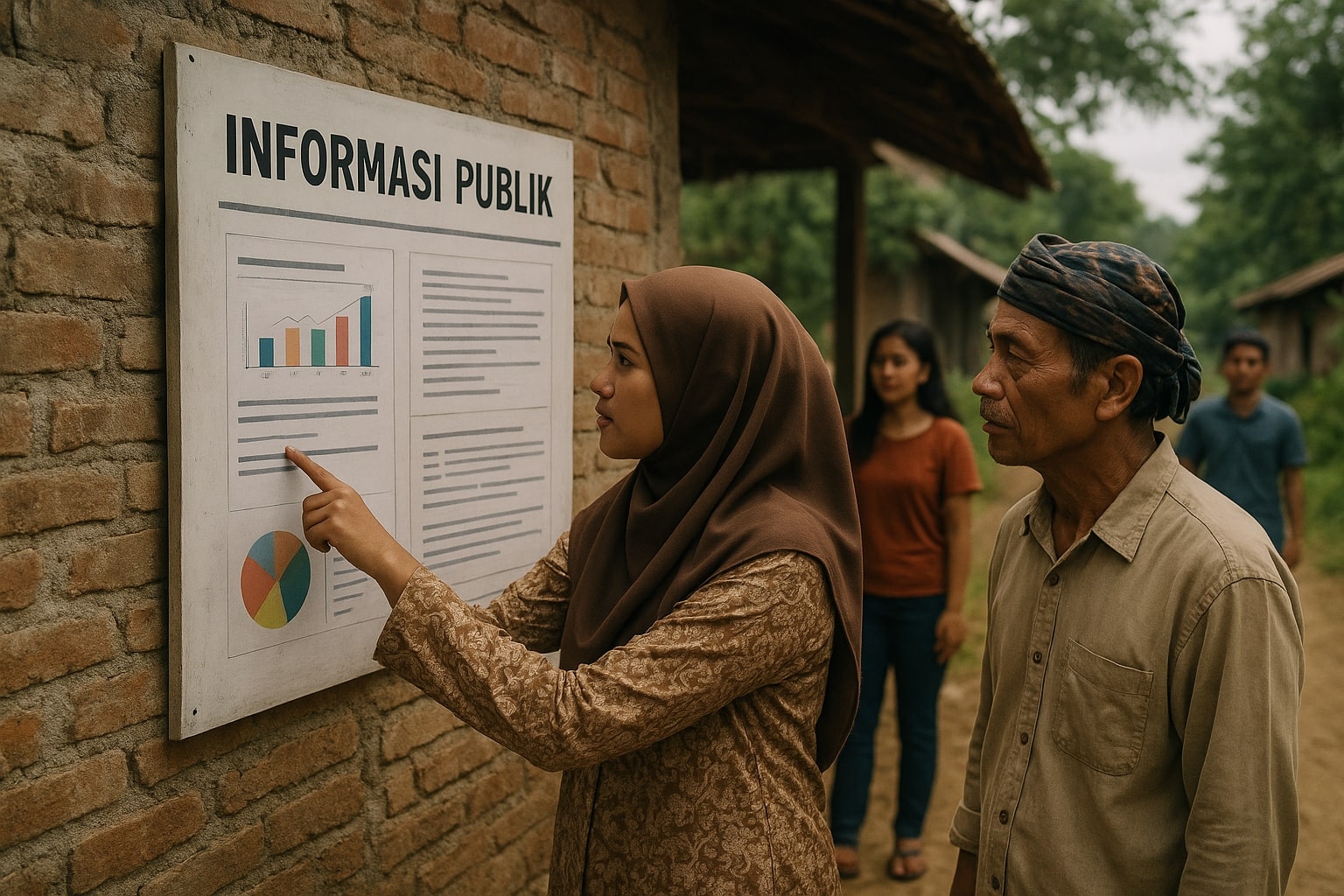

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah perlu melihat informasi publik sebagai bagian dari infrastruktur sosial. Sama halnya dengan jalan, jembatan, atau listrik, akses terhadap informasi yang adil harus dibangun secara merata. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan warga di pelosok tidak terpinggirkan dalam arus digitalisasi. Caranya bisa dengan memperkuat community center, menyediakan perangkat informasi publik di kantor desa, atau membangun sistem komunikasi alternatif seperti radio komunitas dan papan informasi digital yang mudah dijangkau. Inovasi seperti mobile information unit—kendaraan yang membawa informasi keliling desa—bisa menjadi solusi nyata dalam menjangkau masyarakat yang selama ini tak tersentuh internet.

Selain aspek infrastruktur, dimensi literasi juga menjadi kunci penting. Banyak warga sebenarnya tidak menolak informasi publik, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengakses atau menafsirkan data yang tersedia. Misalnya, ketika pemerintah merilis laporan keuangan daerah dalam format tabel yang kompleks, masyarakat awam sulit memahaminya. Padahal transparansi sejati bukan hanya tentang keterbukaan, tetapi juga tentang keterpahaman. Pemerintah perlu menerjemahkan data menjadi narasi, infografik, atau cerita yang kontekstual agar masyarakat dapat benar-benar mengerti maknanya. Literasi informasi publik juga harus menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan, agar warga sejak dini memahami haknya untuk tahu dan tanggung jawabnya untuk menggunakan informasi secara etis.

Dalam kerangka keadilan sosial, informasi publik juga berfungsi sebagai alat pemberdayaan. Ketika warga memiliki informasi yang cukup, mereka bisa mengambil keputusan lebih baik dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Misalnya, petani yang mengetahui harga komoditas melalui portal informasi pemerintah bisa menegosiasikan hasil panennya dengan lebih adil. Nelayan yang tahu cuaca dan peta tangkapan ikan dari data satelit bisa meningkatkan keselamatan dan produktivitasnya. Di tingkat masyarakat sipil, informasi tentang penggunaan anggaran publik bisa menjadi dasar bagi warga untuk melakukan pengawasan, mencegah korupsi, dan menuntut kebijakan yang lebih berpihak. Dengan demikian, informasi bukan sekadar hak, tetapi juga kekuatan sosial yang mengubah posisi warga dari penerima kebijakan menjadi mitra aktif dalam pemerintahan.

Namun, tantangan keadilan informasi tidak berhenti pada persoalan akses. Ada pula dimensi kepercayaan dan relevansi. Banyak masyarakat merasa bahwa informasi publik sering tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Dokumen resmi pemerintah sering menggunakan bahasa birokratis yang kaku dan sulit dimengerti. Akibatnya, warga kehilangan minat dan kepercayaan terhadap sumber resmi, lalu beralih pada informasi dari media sosial yang belum tentu benar. Inilah paradoks digital yang berbahaya: ketika informasi melimpah, tetapi kepercayaan menipis. Pemerintah perlu membangun kembali hubungan emosional dengan rakyat melalui komunikasi yang empatik, terbuka, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks pembangunan daerah, keadilan informasi juga bisa menjadi alat pemerataan. Ketika setiap daerah memiliki akses terhadap data nasional—seperti potensi ekonomi, angka kemiskinan, dan peta sumber daya—pemerintah daerah bisa membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Di sisi lain, masyarakat daerah juga bisa memanfaatkan data tersebut untuk mengembangkan inovasi lokal. Bayangkan jika setiap desa memiliki dashboard informasi publik yang menampilkan anggaran, proyek, dan indikator sosial ekonomi mereka secara terbuka. Desa tidak lagi menjadi objek kebijakan, tetapi subjek yang sadar akan potensinya.

Keadilan sosial melalui informasi publik juga menuntut perubahan budaya birokrasi. Pemerintah harus berani meninggalkan pola lama yang melihat informasi sebagai kekuasaan. Dalam paradigma baru, informasi adalah hak bersama yang harus dibagikan secara setara. Keterbukaan tidak boleh dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai sarana memperkuat kepercayaan publik. ASN dan pejabat publik perlu dibekali pemahaman bahwa tugas mereka bukan hanya mengelola data, tetapi juga memastikan data itu berguna bagi masyarakat. Transparansi bukan berarti melemahkan wibawa pemerintah, melainkan menegaskan bahwa negara hadir untuk melayani, bukan menyembunyikan.

Sementara itu, masyarakat juga perlu menjadi bagian dari solusi. Keadilan informasi tidak akan tercapai jika hanya dibebankan pada pemerintah. Komunitas, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran besar dalam menyebarkan dan menerjemahkan informasi publik. Media lokal misalnya, dapat mengolah data pemerintah menjadi berita yang lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh warga. Akademisi bisa membantu pemerintah dalam mengembangkan portal data yang inklusif, sedangkan masyarakat sipil bisa menjadi jembatan yang memastikan informasi sampai kepada kelompok rentan seperti perempuan, difabel, dan masyarakat adat.

Ke depan, keadilan sosial dalam informasi publik akan menjadi salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan. Tanpa pemerataan informasi, kebijakan inklusif sulit terwujud. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa setiap warga baik yang tinggal di kota besar maupun di pelosok terpencil—memiliki hak yang sama untuk tahu. Akses terhadap informasi bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk bertahan dan berkembang di era pengetahuan.

Dengan demikian, keadilan sosial melalui informasi publik bukan sekadar wacana ideal, tetapi cita-cita yang harus diwujudkan secara konkret. Pemerintah yang adil adalah pemerintah yang tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur pengetahuan. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang saling berbagi informasi, bukan menyimpannya untuk kepentingan sempit. Ketika setiap warga memiliki hak yang sama untuk mengetahui dan menggunakan informasi, maka sesungguhnya kita sedang menegakkan keadilan yang paling mendasar: keadilan untuk memahami dan menentukan nasib sendiri. Dalam dunia yang semakin digital, keadilan sosial sejati hanya dapat terwujud bila informasi mampu menyentuh mereka yang selama ini tak terjangkau.